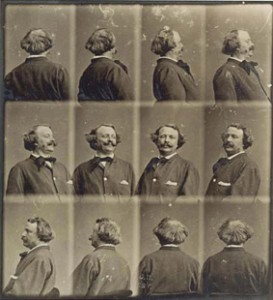

Geschichten erzählen in Bildern

Menschen erzählen Geschichten – schon immer, oder spätestens seit der Steinzeit. Nachdem jedoch Marketingexperten diese Form der Kommunikation vor zehn Jahren für sich entdeckt haben, hat das Ganze endlich auch einen griffigen englischen Namen – Storytelling. Der Beitrag „Storytelling? Machen wir seit hundert Jahren“ erschien in der Ausgabe 5/2016 der Zeitschrift Pictorial.

Selfies

Einfach da zu sein genügt nicht. Nur wer im sozialen Netzwerk präsent ist, darf annehmen tatsächlich zu existieren. Der Beitrag „Lebst du nur, oder bist du auch?“ erschien in der Ausgabe 4/2016 der Zeitschrift Pictorial.

Eine kommentierte Auswahl von sechs Highlights des Ausstellungsprogramms. Der Beitrag „Hannover 5. Lumix Festival“ erschien in der Ausgabe 3/2016 der Zeitschrift Pictorial.

Smartphone Photography

Geräte, die früher nur zum kurzen Plausch zwischen zwei Funklöchern genutzt wurden, verändern heute den Fotojournalismus. Eingehende Anrufe stören da nur. Der Beitrag „Don’t call us“ erschien in der Ausgabe 2/2016 der Zeitschrift Pictorial.

Walker Evans

Bekannt ist Walker Evans für seine Fotos der Farmkrise in den USA. Drei Wochen reichten aus, um mit einer für den Auftraggeber unbrauchbaren Reportage Fotogeschichte zu schreiben. Deutlich länger arbeitete er für eines der renommiertesten Wirtschaftsmagazine weltweit. Einundzwanzig Jahre lang war er festangestellter Fotograf der Zeitschrift Fortune. Der Beitrag „Am Anfang war das Wort“ erschien in der Ausgabe 2/2016 der Zeitschrift Pictorial. walker_evans_lars_bauernschmitt_2016

Die Fotografen der US-Präsidenten

Eingespielt wie alte Ehepaare entscheiden die amerikanischen Präsidenten und ihre Fotografen darüber, wie die (Nach-)Welt den ersten Mann im Staate wahrnimmt. Der Beitrag „Mit Air Force One ins Wochenende“ erschien in der Ausgabe 1/2016 der Zeitschrift Pictorial. Download: pictorial_us_praesidenten_lars_bauernschmitt

Advertorial ;-)

Klappentext:

Fotojournalisten tragen die Welt in die Wohnzimmer. Kein Ereignis, keine gesellschaftliche Veränderung, die nicht im Bild festgehalten und durch das Bild publik gemacht würde. Was wir über die Welt wissen, vermittelt sich uns vorwiegend über Fotos. Fotos steuern unsere Wahrnehmung und entscheiden darüber, wie wir Geschehen rezipieren und an welche Ereignisse wir uns in Zukunft erinnern werden. Die Bedeutung von Fotos in der Mediengesellschaft ist größer als jemals zuvor. Das Informationszeitalter gehört denen, die Bilder lesen können.

In 55 Beiträgen liefern Lars Bauernschmitt und Michael Ebert einen Abriss über die Geschichte des Fotojournalismus von seinen Anfängen bis heute, geben einen intensiven Einblick in die wesentlichen fotojournalistischen Sujets und präsentieren profunde Analysen der aktuellen Entwicklungen eines sich rasant verändernden Mediums.

Neben grundlegenden Informationen zu den wichtigsten Erzählformen behandelt das Buch rechtliche, wirtschaftliche und berufspraktische Themen. In 18 Interviews erklären Fotografen, Bildredakteure und renommierte Kenner der Szene die Entwicklungen im Fotojournalismus aus ihrer jeweils ganz persönlichen Perspektive und verraten, wo sich neue Betätigungsfelder auftun und wie sich die aktuellen Veränderungen nutzen lassen.

Das Buch wendet sich an alle, die sich für Fotojournalismus interessieren. Es spricht sowohl aktive Fotografen als auch Leser an, die Fotojournalismus nur in den Medien konsumieren. Engagierte Amateure werden ebenso umfassend informiert wie gestandene Profis.

Aus dem Inhalt:

• Die Ära der großen Bilder

• Bildjournalistische Ausdrucksformen

• Kriegsfotografie – der Tod als ständiger Begleiter

• Bildjournalismus in digitalen Zeiten

• Der Markt der Bilder

• Lokaljournalismus – Abenteuer vor der eigenen Haustür

• Die digitale Dunkelkammer

• Politik – Im Schatten der Kanzler

• Fotojournalismus in PR und Öffentlichkeitsarbeit

Lieferbar ab 28.09.2015; ca. 430 Seiten; 39,90 Euro.

http://dpunkt.de/buecher/3389/9783898648349-handbuch-des-fotojournalismus.html

Sozialdokumentarische Fotografie

Seit Beginn des letzten Jahrhunderts dokumentieren Fotografen die Lebensumstände derer, die am unteren Ende der sozialen Leiter stehen, um so die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Gerade in den Anfängen wirkten die Fotojournalisten jedoch oft sehr viel mehr im Sinne des Systems der Ungleichheit, als ihnen lieb sein konnte. Der Beitrag “Fotografischer Abstieg” erschien in der Ausgabe 5/2015 der Zeitschrift Pictorial. sozialdokumentarische_fotografie_lars_bauernschmitt_2015

Heroisierung oder Anklage der Verhältnisse? Kraftwerksarbeiter fotografiert von Lewis Hine 1920.

Der Fotobuchauflagenrekordhalter

Bekannt wurde Heinrich Hoffmann als Leibfotograf Adolf Hitlers und Quasi-Monopolist von NS-Devotionalien. Bezogen auf die Auflage seiner Fotobücher war der Reichsbildberichterstatter aber auch der erfolgreichste Fotograf der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Der Beitrag “Hoffmanns Erzählungen” erschien in der Ausgabe 4/2015 der Zeitschrift Pictorial.

Kriegs- und Krisenfotografie

Fotos, die Krieg und menschliches Elend zeigen, können nur etwas bewegen, wenn man sie auch ansehen kann. Der Beitrag “Opfer bringen?” erschien in der Ausgabe 3/2015 der Zeitschrift Pictorial.

Anmerkungen zur FotografInnenausbildung

In Deutschland gibt es neben ungefähr 60 staatlichen auch eine Vielzahl privater Ausbildungsangebote im Bereich Fotografie. Nicht jeder Studiengang ist für jede(n) geeignet. Über das, was einen jeweils erwartet, kann man sich informieren, um dann das individuell passende Angebot auszusuchen. Zwischenruf Nr. 4 in der Photonews 5/15

Reisefotografie (Teil 3)

Viele Bildstrecken, die Orte und Landschaften vorstellen sollen, sind vor allem Selbstportraits der Fotografen. Der Beitrag “Postkartenkontrolle” erschien in der Ausgabe 2/2015 der Zeitschrift Pictorial.

Reisefotografie (Teil 2)

In der Blütezeit der illustrierten Zeitschriften fotografierte Robert Lebeck für Kristall, Stern und Geo. Damals gab es für Fotografen noch echte Traumjobs und Journalisten wurden zu Welterklärern – zumindest gaben die Redaktionen das vor. Der Beitrag “First-Class die Welt erklären” erschien in der Ausgabe 1/2015 der Zeitschrift Pictorial. Pictorial_Lebeck_Lars_Bauernschmitt_2015

Ein Gespräch mit National Geographic Fotograf Gerd Ludwig

Gerd Ludwig studierte bei Otto Steinert und fotografiert für National Geographic. In diesem Jahr erhält er den Dr.-Erich-Salomon-Preis. Lars Bauernschmitt war 1983 Praktikant des Fotografen und kennt Gerd Ludwigs Arbeit seit über dreißig Jahren. Ein Gespräch. Der Beitrag “Die Seele berühren, den Geist erweitern” erschien in der Ausgabe 5/2014 der Zeitschrift Pictorial.

Reisefotografie (Teil 1)

Nur weil Reisende am Urlaubsort Fotos machen, bedeutet das nicht, dass die Bilder auch über das Reiseziel informieren. Schon in ihren Anfängen diente die Fotografie der Verbreitung von Vorurteilen über die Fremde. Der Beitrag “Traumreisen” erschien in der Ausgabe 4/2014 der Zeitschrift Pictorial.

Francis Frith. The Sphinx and the Great Pyramid Geezah. 1858. Albumen print.

Wenn vom 18. bis 22. Juni 2014 zum vierten Mal das Lumix Festival für jungen Fotojournalismus in Hannover stattfindet, wird die Expo Plaza wieder Treffpunkt für Fotojournalisten, Blattmacher und Bildredakteure aus aller Welt. Doch nicht nur das Fachpublikum kommt – die Mehrzahl der Besucher sind Interessierte, die einfach gute Geschichten sehen wollen. Die Besucherzahlen des weltweit wichtigsten Festivals für jungen Fotojournalismus beweisen die ungebrochene Kraft der Fotografie und die Bedeutung des Mediums in der Informationsgesellschaft. Der Beitrag “Lumix Festival für jungen Fotojournalismus” erschien in der Ausgabe 3/2014 der Zeitschrift Pictorial.

Blick in das Atrium der Expo Plaza 2, dem zentralen Treffpunkt während des Festivals (links). STERN Fotochef Andreas Trampe im Gespräch mit Studierenden in einer Ausstellung (rechts). Fotos: Florian Wallenwein/HsH und Nick Neufeld/HsH

Rezension

Was bewegt Menschen dazu, in den Krieg zu gehen, um von dort unter Einsatz ihres Lebens zu berichten. Wie erleben sie den Umgang mit ihrer Arbeit, die oft schockiert und trotzdem immer wieder zu der Frage führt, ob sie überhaupt etwas verändert. Michael Kamber sprach mit zwanzig Kriegsfotografen und -fotografinnen. In seinen intensiven Interviews berichten sie von ihren Ängsten und Hoffnungen, ihren Träumen und Alpträumen. Sie berichten von ihren ganz individuellen Arbeitsweisen und Einstellungen, ebenso wie von dem Krieg als Medienrummel und den Plünderungen durch Journalisten – ohne Kitsch und Pathos. Zwanzig Portraits von Menschen, die an Grenzen gehen und manchmal dabei ihr Leben lassen.

Bilderkrieger, Michael Kamber, übersetzt von Fred Grimm mit einem Vorwort von Takis Würger, 288 Seiten, ISBN 978-3-940138-44-6, www.ankerherz.de

Rezension

Können Journalisten überhaupt neutral berichten? Und wie beeinflussen soziale Herkunft, Nationalität, kultureller Hintergrund die „objektive“ Berichterstattung? In fünf Kapiteln widmen sich unterschiedliche Autoren den Fragen, die sich Leser und Berichterstatter stellen müssen in einer Zeit wo Facebook und Twitter die Teilhabe in Echtzeit suggerieren und die Quellen von Informationen immer weniger verifizierbar sind.

Zwischen den Fronten: Grenzen neutraler Berichterstattung, Erik Bettermann und Ronald Grätz, 200 Seiten, ISBN 978-3-86930-674-2, www.steidl.de

Corporate Photography

Die gedankliche Armut der sogenannten Corporate-Photography ist ähnlich umfassend wie ihr weltweiter Einsatz. Doch das Phänomen könnte enden, wenn auch die Honorare den Nullpunkt erreicht haben. Der Beitrag “Besondere Kennzeichen – Keine” erschien in der Ausgabe 2/2014 der Zeitschrift Pictorial. corporate_photography_lars_bauernschmitt_2014

Deutschland im Bild

Deutschland ist ein Thema, dem sich nicht nur Fotografen widmen, die dort geboren wurden. Die Darstellung des Landes als Kriegstreiber oder transatlantischer Musterknabe – eine Frage der persönlichen Einstellung. Der Beitrag “Betonierte Gemütlichkeit” erschien in der Ausgabe 1/2014 der Zeitschrift Pictorial.

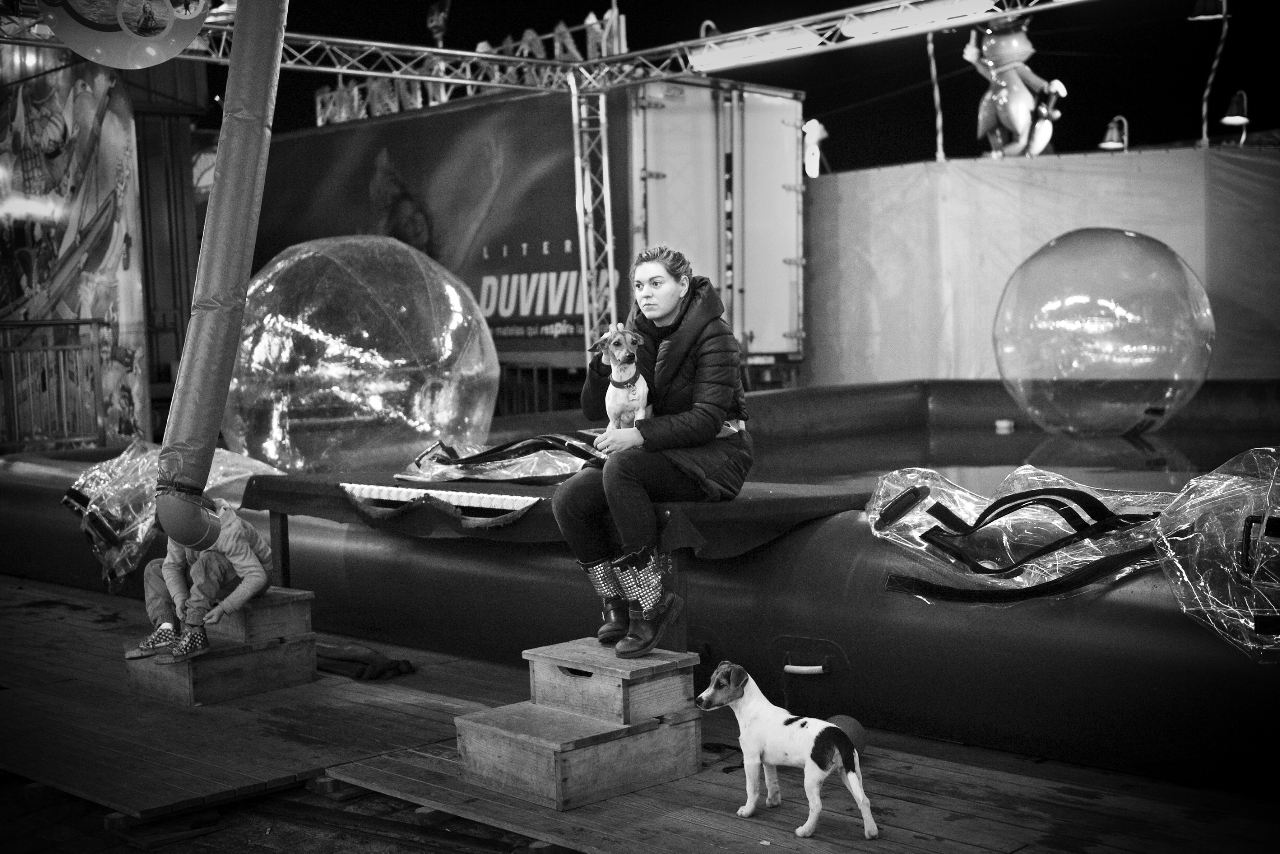

Fotoprojekt des Studiengangs Fotojournalismus und Dokumentarfotografie

Ein Semester lang besuchten 21 Studierende der Studiengänge Fotojournalismus und Journalistik 14 soziokulturelle Vereine in ganz Niedersachsen. Vom Harz bis an die Nordsee beobachteten sie in einem Gemeinschaftsprojekt im Auftrag der Landesarbeitsgemeinschaft Soziokultur die Entstehung von Theaterstücken und Kunstausstellungen und portraitierten Künstler und Organisatoren. Für die Studierenden, die sonst scheinbar mehr in den Metropolen auf anderen Kontinenten unterwegs sind, war das Arbeiten in der norddeutschen Provinz eine ganz neue Erfahrung. Zur Ausstellung entstand ein Katalog mit 144 Seiten.

Plakat zur Ausstellung fotografiert von David Carreno

Haus-, Firmen- und Kundenzeitschriften

Im publizistischen Bermudadreieck verschwinden die Grenzen zwischen Journalismus, Werbung und Public Relations. Der Beitrag “Was bin ich?” erschien in der Ausgabe 4/2013 der Zeitschrift Pictorial.

Laudatio auf Meinrad Schade

Für seinen Essay Nagorni Karabach – Der lange Schatten des Unabhängigkeitskrieges erhielt Meinrad Schade den n-ost-Reportagepreis 2013 in der Kategorie Fotoreportage. Die Laudatio würdigt seine Arbeit und fragt nach der Funktion von Fotos im Journalismus.

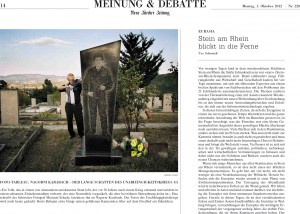

Neue Zürcher Zeitung, 01.Oktober 2012

In der Kategorie Foto wurden 2013 beim n-ost Reportagepreis 22 Bildstrecken eingereicht. Drei Arbeiten nominierte die Jury bevor sie nach langer und intensiver Diskussion eine Arbeit zum Sieger kürte. Nominiert wurden: Muscle Beach von Kirill Golovchenko, eine klassische Reportage über Kraftsportler in Kiew, Nagorni Karabach – Der lange Schatten des Unabhängigkeitskrieges, ein Foto-Essay von Meinrad Schade, und 9645 Kilometer Erinnerung, ein Foto-Projekt über Zeitzeugen des Zweiten Weltkrieges von Helena Schätzle.

Gewonnen hat: Meinrad Schade.

Ausgezeichnet hat die Jury einen Foto-Essay über die ehemalige sowjetische Kaukasusrepublik – eine Reihe von Einzelbildern, der alltäglichen Normalität in Nagorni-Karabach, veröffentlicht in der Neuen Zürcher Zeitung http://www.nzz.ch/meinung/foto-tableau/#gallery:1-17643467 . Es sind auf den ersten Blick ganz einfach lesbare Fotos – doch bei genauem Hinsehen ändert sich der Eindruck. Details in den Bildern stimmen nicht. Die Situationen sind bei längerem Betrachten nicht so klar wie sie auf den ersten Blick schienen. Die Brüche in den Fotos sind visuelle Übersetzungen der Stimmung in der Region, in der die Menschen seit vielen Jahren auf eine Lösung des Konfliktes zwischen den verfeindeten Südkaukasus-Staaten warten. Den Betrachtern der Fotos stellen sich Fragen, deren Antworten offen bleiben – so offen wie die weitere Entwicklung des Staates, den bisher niemand anerkennt. Der Fotograf dieser Aufnahmen tritt nicht als allwissender Welterklärer auf wie viele seiner fotografierenden oder schreibenden Kolleginnen und Kollegen. Der Fotojournalist Meinrad Schade formuliert Fragen und lässt offen was eben nicht erklärbar ist. Der in der NZZ veröffentlichte Foto-Essay ist Teil eines Langzeitprojektes. Unter dem TitelSpurensuche an den Rändern der Konflikte dokumentiert Meinrad Schade weltweit Orte, an denen die Spuren der Kriege erst auf den zweiten Blick sichtbar werden.

Die Fotos des diesjährigen Preisträgers wurden zwischen dem 01. und dem 05. Oktober 2012 in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht. An fünf aufeinander folgenden Tagen erschien täglich jeweils ein Einzelbild mit einem kurzen Bildtext auf der Seite mit dem Titel „Meinung und Debatte“. Es war immer das einzige Bild auf der Seite. Diese Platzierung ist bemerkenswert. Sie ist ein Statement. Die Fotos in der Rubrik zu veröffentlichen, in der auch die geschriebenen Kommentare veröffentlicht werden, ist ein Bekenntnis zur Fotografie. Fotos und Texte werden in der Rubrik als gleichwertige journalistische Ausdrucksformen präsentiert. Dieser Ansatz trägt der medialen Entwicklung der letzten Jahre Rechnung. Der journalistischen Fotografie kommt heute eine größere Bedeutung zu als jemals vorher. Wer Informationen sucht, steht heute vor der Schwierigkeit aus der Masse der zur Verfügung stehenden Quellen ganz unterschiedlicher Qualität die für ihn relevanten Informationen zu filtern. Wer Botschaften übermitteln will, steht in Konkurrenz zu einer unübersehbaren Vielzahl anderer Sender und muss um Aufmerksamkeit kämpfen. Die Tatsache, dass nur ein Bruchteil der verbreiteten Angebote Beachtung finden können, führt zu einem Ringen um Aufmerksamkeit. Ein Mittel um wahrgenommen zu werden ist die Übersetzung von Themen und Inhalten in Bilder. Schneller zu erfassen als Texte entscheiden Bilder darüber, ob eine Botschaft wahrgenommen wird, sehr oft aber auch darüber, wie sie verstanden wird. Welche Möglichkeiten die Fotografie dabei bietet, wie Fotografie überhaupt funktioniert, scheint für viele Redaktionen aber noch immer ein Geheimnis zu sein. Anders ist nicht zu erklären, was in vielen Zeitungen und Zeitschriften immer wieder gedruckt wird. Es muss nicht so schlimm kommen wie bei der Sonntagszeitung, die ein Foto von ein paar grünen Bauklötzen druckte, um einen Bericht über ökologisches Bauen zu illustrieren.

Dabei können Fotos Inhalte vermitteln, ob in Verbindung mit einem Text oder unabhängig davon. Die Redaktion aber muss die Funktion der Fotos im Blatt und in den Artikeln für sich geklärt haben und verstanden haben was Fotografie im Allgemeinen und Fotojournalismus im Speziellen leisten können. Die Neue Zürcher Zeitung hat das begriffen. Deshalb soll an dieser Stelle nicht nur das Schaffen des Fotografen gelobt werden, sondern auch die Arbeit der Redaktion der NZZ. Sie hat den Mut Bilder zu drucken, die nicht innerhalb von Sekunden überblättert und vergessen sind. Die NZZ setzt Fotos ein die eigene Inhalte vermitteln. Die Schweizer Redaktion vertraut auf die Intelligenz ihrer Leser und gibt ihnen die Möglichkeit, sich mit inhaltlicher Fotografie zu beschäftigen.

Die Neue Zürcher Zeitung druckt Fotos die über längere Zeit entwickelt wurden. Nicht nur technisch sondern auch gedanklich, inhaltlich. Auch das scheint heute etwas aus der Mode zu sein. Auftraggeber erwarten im Online-Zeitalter eine prompte Lieferung. Werden Fotos aber digital aufgenommen und wohlmöglich innerhalb von Minuten oder gar Sekunden noch vom Ort der Aufnahme publiziert, fehlt den Fotografen die Möglichkeit zur notwendigen Reflexion eines Ereignisses. Als Fotos noch auf Film aufgenommen wurden und danach erst einmal entwickelt werden mussten, entstand zwangsläufig ein zeitlicher Abstand zwischen Aufnahme und Veröffentlichung, der allen an der Veröffentlichung Beteiligten die Möglichkeit gab, die fotografierten Ereignisse aus der Distanz erneut zu betrachten und unter Umständen anders zu bewerten als im Moment der Aufnahme. Foto-Journalisten müssen sich heute genauso wie ihre schreibenden Kollegen entscheiden wie sie arbeiten wollen. Wollen sie als Autoren mit einer persönlichen Haltung erkennbar sein, müssen sie ihre Arbeit entschleunigen. Wollen sie nicht nur das mediale Grundrauschen weiter verstärken, müssen sie darauf verzichten, ihre Arbeit mit der technisch möglichen Geschwindigkeit zu verbreiten.

Meinrad Schade hat sich entschieden. Sein Essay ist über längere Zeit entstanden, seine Fotos transportieren seinen Standpunkt. Und die Neue Zürcher Zeitung ist den Weg mit ihm gegangen.

Herzlichen Dank Meinrad Schade.

Weitere Informationen: http://www.n-ost.org/reportagepreis

Das Auto in der Fotografie

Autos sind in redaktionellen Artikeln meist nur ein Thema, um die gewinn-trächtigen Rubrikenanzeigen einzubinden. Als Motive in der künstlerischen Fotografie haben sie eine größere Bedeutung. Der Beitrag “Vroom! Vroom!” erschien in der Ausgabe 2/2013 der Zeitschrift Pictorial.

Amateurfotografie

Kaum erfunden, geriet die Fotografie in die Hände der Amateure. Ebenso naiv wie ambitioniert nutzen sie das Medium seitdem zur Selbstdarstellung und zur Dokumentation ihrer Umgebung. Der Beitrag „Das Traumpaar“ erschien in der Ausgabe 1/2013 der Zeitschrift Pictorial.

Rezension

Was als Reportage über einen Selbstmord in Las Vegas begann wurde ein sieben Jahre langer Kampf des Autors John D’ Agata mit Jim Fingal, der die Fakten der Geschichte prüfen sollte. Das Buch zeigt sehr unterhaltsam was passiert, wenn ein erfahrener Autor an einen jungen Kollegen gerät, der noch nicht akzeptiert hat, dass man sich eine gute Geschichte eben nicht durch zu viel Genauigkeit kaputt recherchieren sollte, wie viele alte Hasen des Gewerbes glauben. Der Dialog der beiden über die Details des Artikels offenbart wie Journalismus funktioniert, wie fließend die Grenze zwischen Tatsachen und Vermutungen verläuft und warum man den Unterschied zwischen beiden eben doch kennen sollte.

Das kurze Leben der Fakten, John D’ Agata und Jim Fingal, übersetzt aus dem Englischen von Andreas Wirthensohn, 176 Seiten, ISBN 978-3-446-24138-1, http://www.hanser-literaturverlage.de

Rezension

So schön ist Printkrise – und so falsch der Begriff. Wenn Verlage über Leserschwund und Auflagenrückgang stöhnen, finden sie hier eine Erklärung. Die ausgezeichneten Unternehmenspublikationen zeigen, wie Inhalte aufbereitet werden müssen, um Leserinnen und Leser zu finden. Ein Lehrbuch für redaktionell Verantwortliche, die die Verantwortung für eigenes Versagen beim Publikum suchen, das angeblich ins böse Internet abwandert. Im CP Bereich steigen die Auflagen und Honorare für Autoren werden auch gezahlt.

Best of Corporate Publishing 2013, FCP Forum Corporate Publishing e.V., und HORIZONT productions, (Hg.), 624 Seiten, ISBN: 978-3-86641-288-0, http://www.best-of-corporate-publishing.de

Rezension

Verlagsgeschäftsführer die ihre Unternehmen von Journalismus auf Tiernahrung umstellen, wären verwundert würden sie die Texte der drei Vorlesungen erfassen, die Armin Wolf an der Universität Wien hielt. Nicht nur für Journalisten beschreibt er: „Wie sich Mediennutzung verändert – und was Journalistinnen und Journalisten daraus lernen können und müssen“, „Was können professionelle Medien, was Blogger, Wikileaks und Wikipedia(noch?) nicht können?“ und „Warum Politiker-Interviews noch immer sinnvoll sind – auch wenn es nicht immer so aussieht“.

Wozu brauchen wir noch Journalisten? Theodor-Herzl-Vorlesung zur Poetik des Journalismus, Armin Wolf und Hannes Haas (Hg.), 144 Seiten, ISBN 978-3-85452-697-1, http://www.picus.at

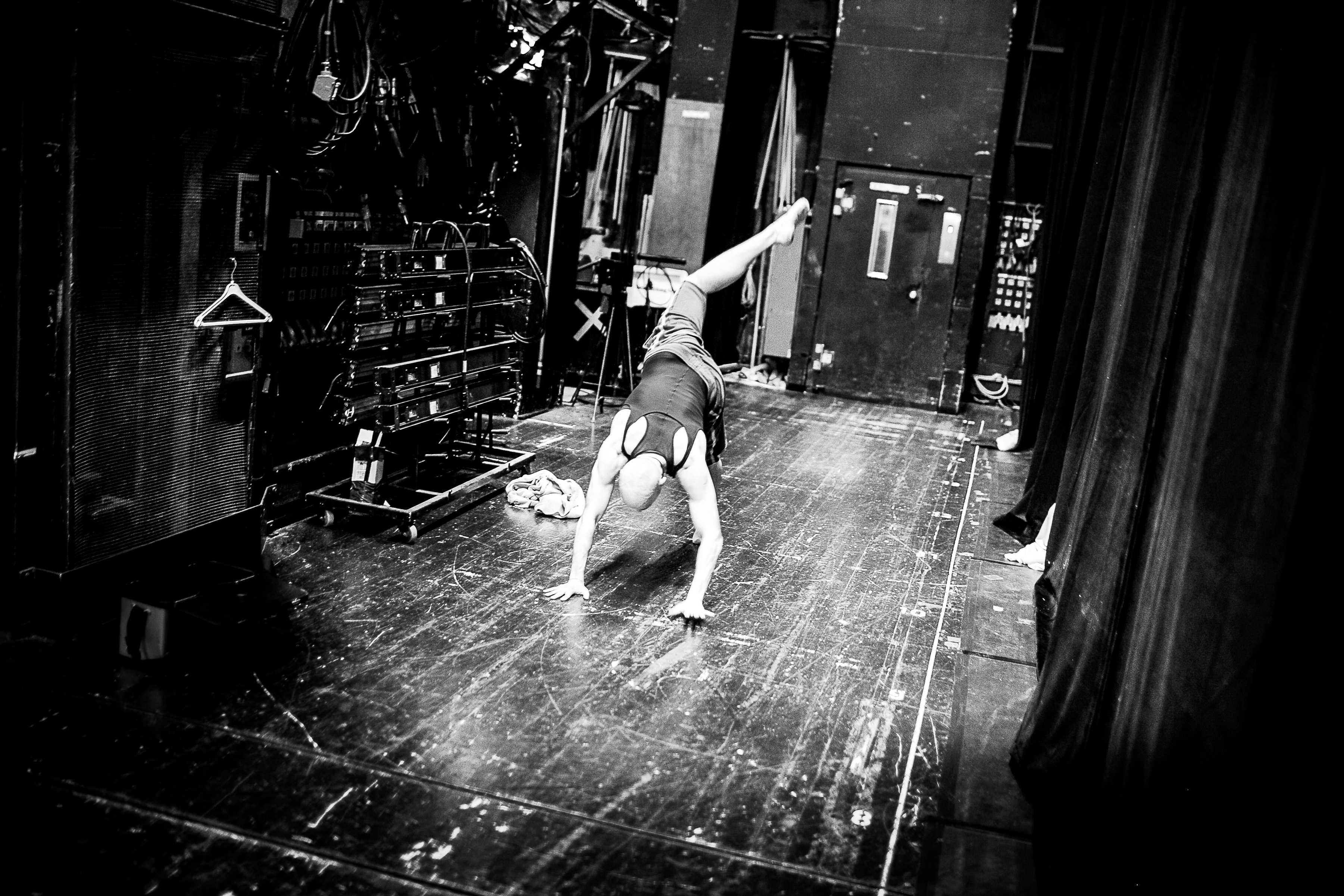

Fotoprojekt des Studiengangs Fotojournalismus und Dokumentarfotografie mit dem Ballett der Staatsoper Hannover

Fiktion und Realität, Vergangenheit und Gegenwart. Sechs Studentinnen und Studenten begleiten den Entstehungsprozess des Balletts Madame Bovary von der Recherche in Rouen bis zur Premiere in Hannover. Ihre individuellen Bildstrecken visualisieren die Verbindung von Fiktion und Realität, Vergangenheit und Gegenwart.

Ein Fotoprojekt des Studiengangs Fotojournalismus und Dokumentarfotografie und der Staatsoper Hannover mit Unterstützung des Kulturbüros Hannover. Sechs Studierende fotografierten zwischen Oktober 2011 und April 2012 an den Orten der Handlung des Romans von Gustave Flaubert in Rouen und Ry und dokumentierten anschließend die Inszenierung des Stückes in der Staatsoper Hannover. Die Studierenden Insa Catherine Hagemann, Nora Klein, Jan Kuchenbecker, Janina Rahn, Markus Reichmann und Martin Smolka fotografieren in unterschiedlichen Bildsprachen die Originalschauplätze der Handlung, wie auch das Leben in Rouen und die Menschen vor Ort. Darüber hinaus zeigen die Studierenden die Übersetzung des Romans in ein Ballett. Tänzerinnen und Tänzer werden ebenso portraitiert wie diejenigen, die bei der Aufführung nie auf der Bühne zu sehen sind, ohne die ein solches Stück aber nicht sichtbar würde.